大きくてもあかん 小さくてもあかん

昨日、何気なく聖飢魔Ⅱが目に入った。

デーモン閣下である。

小学生の時に、その歌声とメタルさに引き込まれて、カセットテープを何度も巻き戻してよく聞いたなぁ、なんて思いつつ、YouTubeで「ろう人形の館」を懐かしく聞いていました。

皆さんは、よく聞いていたアーティストって誰ですか?

僕はですね、筋肉少女帯、それからスターダストレビュー、尾崎豊、レベッカ、吉川晃司、布袋寅泰、とか洋楽も好き。

今でもステレオの前で、音楽を聴いている時間はほんとうに好きで、本を読みながら音楽に触れる時間を大事にしています。

この影響はやっぱり父からかな。

当時はレンタルレコードだったかな、親父がカセットに録音して、それを聞いてた。

オフコースとか、井上陽水とか。

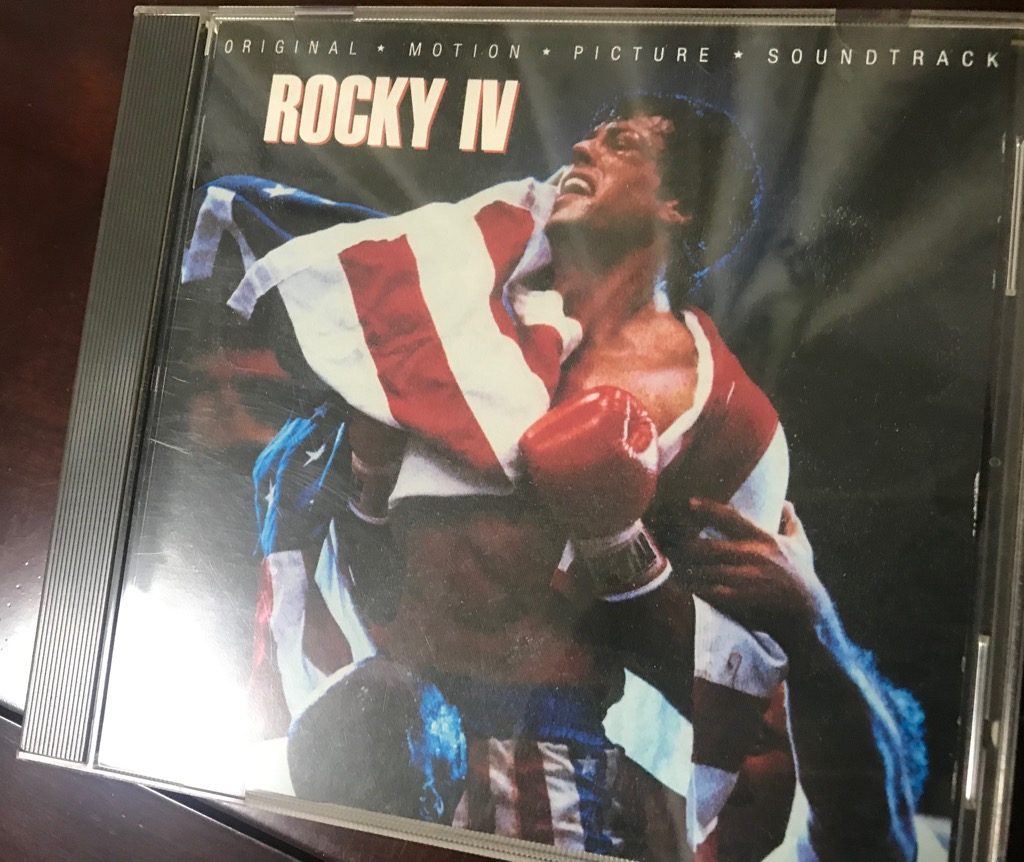

レンタルビデオもよく借りてくれて、当時はシルベスター・スタローンとアーノルド・シュワルツェネッガーの映画が多かったかな、ランボーとかロッキーとか、ターミネーターとかプレデターとか。

ロボコップもあったなぁ、当時見た印象に残っている映画は、ベトナム戦争を題材にしたプラトーン。

こうして振り返ると、そうした音楽や映画に触れる機会を沢山作ってくれた、両親に感謝です。

懐かしいですよね。

こんにちは 焙煎アーティスト島規之です。

レコード進化論

聖飢魔Ⅱを聞いていて、なぜか家庭で聞く音楽の移り変わりをたどりだした。

レコードからCDへ。

あっというまだったような記憶があります。

そしてカセットテープも姿を消して。

曲をもう一度聞きたいときに、カセットテープを巻き戻すが、うまく曲の頭に巻き戻せない。

そうこうしているうちに、曲の頭に巻き戻せるラジカセができて。

そしてCDが現れ、レコードとカセットテープがCDにあっという間に追い越されていった。

そのあとMD、ミニディスクが現れた。

そのうちCDを凌駕するであろうと思われたが、そうはならなかった。

ここで思ったのが何でも小さくなればいい、というわけでもないんだ。

ということ。

そして、今、形のないダウンロードが主流になりつつあるように見えます。

大きいから小さいから、強いから素晴らしいから、残る、というわけでもない

ビデオテープもそう。

VHSとベータの覇権争い、がありましたね。

親父がいつもベータの方が何かつけて良い、とその性能の高さをよく教えてくれていましたが、結局一般になったのはVHSだった。

その時に性能がいいから、生き残れるというわけじゃないんだ、と思ったことを覚えています。

このデジタル機器などの変換の流れにおいて、時代に生き残っていくのは素晴らしいから、性能がいいからだけではない、と学んだわけです。

これを経営でも、ちゃんと理解しておかないとだめなぁなんて思っている次第です。

進化論でダーウィンはこう言っていました、強いものが生き残るのではなく、変化できるものが生き残ると。

そう、変化することに柔軟に。

聖飢魔Ⅱの「ろう人形の館」を聞いていて、なぜか進化論から生き残ることとは、を考えた、僕でした。

しかし、改めて振り返ると、ここ数十年の文明の進化はすごいね。

いつもありがとうございます。

焙煎アーティスト 島 規之

島 規之

最新記事 by 島 規之 (全て見る)

- 今期のブラジルは、よう伸びます (5521) - 2026年2月6日

- No.2 (5520) - 2026年2月5日

- 今年も高槻天神祭りが開催されると思います (5519) - 2026年2月4日

関連記事

-

-

ボクシングを見て 先読み力について考えた

こんにちは 焙煎アーティスト 島規之です 年末に行われていた ボク

-

-

仕事がうまくいくコツとは

プロローグ 今日、お客様があって結婚したことのご報告を受けた。きゃーめでたい、きゃーめでたい、おめ

-

-

娘に教えた、速くなる走り方のコツ

実は僕、こう見えてってどう見えるのかは知りませんが(笑)、30歳を過ぎてからですが、70キロウルトラ

-

-

賢く振る舞おうとしない

本日はお休みですが、13時より高槻店の雨漏り修繕工事の打ち合わせがあり、高槻店へ行ってきます。 &n

-

-

コーヒー豆はぱくぱく食べられるのか?

プロローグ 今日は岡町本店からこんにちは 焙煎アーティスト 島規之です。 岡町本店はコーヒー

-

-

出版する本とか、ギフトの島珈琲カンとか、取材とか、島珈琲の近況報告

こんにちは 焙煎アーティスト 島規之です。 さて、このブログを書いている今

-

-

ほんの少し幸せに ほんの少し豊かに

自営業をはじめ 独立したのが2002年 紆余曲折だらけですが13年目に入り 13周年も年が明ければも

-

-

より多くの体験 経験を積むには

こんにちは 焙煎アーティスト 島規之です これは僕がいつも思っているこ

-

-

コーヒーは心を豊かにする飲み物

最近 僕のテーマは「心を豊かにする」です こんにちは焙煎アーティスト 島規之です &n

-

-

今年出版する僕のコーヒー本

去年から動き出しました、僕のコーヒー本。 まえがき、第1章から第5章まで現

- PREV

- これは持ってて欲しい!とプロが思うコーヒー道具

- NEXT

- いつも同じ味わいを作り続ける、という努力

RSSフィード

RSSフィード